2021年12月02日

PBL授業 本発表がありました!

他のクラスが、本発表(クラス代表予選)を行っていたとき

僕の受け持った1年6組さんは、クラス全員で、フィールドワークをしておりました(汗)

クラスで、一つのスライドを制作することになっていたので、

その翌週の本発表(クラス代表)が、最後ということで、時間をとれたわけです。。。

PBL(Project based learning) と聞き慣れない授業を引き受けることになり、

2ヶ月ほど、糸満市の埋立地にある中学校で、「津波防災を身近に考えよう!」というテーマで中学生と一緒に考えてきました。

おおおおおお

海抜3m程度の埋立地は、元の海岸線から、1.2kmにわたります。

学校の校舎3階から、避難先の候補として、

高台(海抜15m)3ヶ所

津波避難施設の高層団地(5F)1ヶ所

計4ヶ所を実際に歩いて、避難時間の計測を行いました。

垂直避難(高層建物)では、階段室での混雑による事故等が予想されることも、感じ取れました。

避難弱者(幼児、老人等)が、安全に避難するためには、垂直避難の安全性を確保する必要があります。

ですから、体力のある中学生は、水平避難(高台避難)をすることで、混雑解消になります。

津波避難の目安は、15~20分程度と言われています。

その時間内に、水平(高台)避難で、本当に海抜15m以上まで行けるのか?

フィールドワークの結果、中学校教室から海抜15mまでの避難時間は

・高層団地(5F)→9分

・高台(ABC)→Aは17分、Bは15.分、Cは14分

ということがわかりました。

本発表スライドでは、経験したことを、半分くらいしか、プレゼンできませんでしたが、、、、(辛口)

でも、一番の目的は、家族とこの経験を話し、防災意識を高めること!

フィールドワークの結果を、きっと、話せると思います。

さて、今回の授業では、津波防災を身近に考えてもらうために

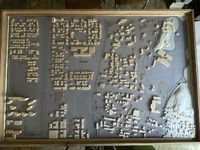

生徒と一緒に、まちの浸水模型を作りました。

大きさ:1200×800mm

縮尺1:1000の

津波高さ:7~9m

Special Thanks!!

今回、まちの浸水模型の制作において、

建物材料としてお弁当箱の材料を使用しました。

切りやすさ、適度な厚み、適度な着色などで、選定しました!

通常は、お弁当用の材料ですが、中学生の教育のためということで、

特別にご配慮いただき、購入使用させていただきました。

株式会社 共ショウ さんに、感謝御礼申し上げます。m(_ _)m